Rückblick 25. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest 2009

|

|

mediaartbase.de - Teil 1

// »Neue Arbeitsergebnisse und besondere Funde des documenta Archivs«, Kleines Bali, Mittwoch, 11.11.2009 um 17.00 Uhr

Präsentationen und Beiträge: Karin Stengel, Dirk Schwarze, Prof. Ludger Brümmer, Matthias Zipp, Sebastian Fleiter

Zur Halbzeit präsentiert das Projekt mediaartbase.de neue Arbeitsergebnisse und besondere Funde.

Im documenta Archiv konnten im Rahmen des Projekts mediaartbase.de erstmalig bislang nicht mehr abspielbare Tonträger digitalisiert und damit hörbar gemacht werden. Neben dem außergewöhnlichen Fund eines Interviews von 1964, in dem Arnold Bode auf die legendäre documenta 3 reagiert, wurden auch die frühen und prämierten Filme des documenta-Künstlers Harry Kramer gesichert und zugänglich gemacht.

Besondere Funde des documenta Archivs, vorgestellt von Karin Stengel

In einem nun wieder hörbaren Interview (40 Minuten), das am Ende der documenta 3 geführt wurde, ist im Originalton Arnold Bodes Art zu reden und zu argumentieren auf eindrucksvolle Weise nachvollziehbar. Es werden unterschiedlichste Themen wie documenta und Kunsthandel, documenta-Foundation bzw. die folgende documenta 4 und vieles mehr angesprochen.

Die Frage der Inszenierung von Kunst, die Arnold Bode immer beschäftigt hat, wird in seinen Ausführungen zum viel diskutierten Nay-Raum der documenta 3 deutlich. Bode verweist sogar auf die Höhlen von Lascaux um seine Raumvorstellungen zu veranschaulichen:

»Wir wissen, dass in den Kirchen immer ein zentraler Punkt für das Bild gefunden wurde, dass es selbstverständlich bei der früheren Architektur immer festlag, wo Plastik aufzustellen war, und wir wissen, dass man selbst in Lascaux über den ganzen Raum hinweg malte. Das heißt: im Grunde begegnen uns dort überall Raumbilder, nicht Tafelbilder. Dasselbe haben wir hier wieder versucht… Der Raum von Nay ist begehbar durch einen Menschen, der sich bewegt.«

Arnold Bode (1900–1977) arbeitete als Maler und Dozent von 1928 bis 1933 in Berlin, das er jedoch wegen Berufsverbots verlassen musste. Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt realisierte Bode 1955 die erste »documenta«, die als Überblickschau zur Kunst des 20. Jahrhunderts mit raumgreifenden, neuen Inszenierungsformen ein bahnbrechender Erfolg wurde. Noch dreimal bis zur 4. documenta war er für die Ausstellung verantwortlich. Bode hat mit diesem »Museum der 100 Tage« eine der markantesten kulturellen Einrichtungen ins Leben gerufen, die bis heute kontinuierlich fortgeführt wird. (documenta Archiv)

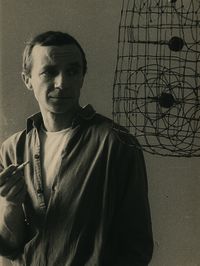

Zur Person Harry Kramer, Vortrag: Dirk Schwarze (documenta forum)

Harry Kramer (1925–1997) ist in Kassel vor allem durch seine Initiative zur Künstlernekropole am Blauen See im Habichtswald bekannt. Der Friseur aus Lingen, wie sich der Künstler mit einiger Selbstironie öfter bezeichnete, verdingte sich als junger Mann auch als Schauspieler, Tänzer und Puppenspieler. Schon in den 1950er, später in den 60er Jahren avancierte er zum viel beachteten Künstler – etwa mit einem mechanischen Theater (1952) und vor allem mit seinen so genannten automobilen Skulpturen, mit denen Harry Kramer u. a. auch mehrere experimentelle Filme drehte. Mit seinen bewegten Objekten wurde Harry Kramer – ähnlich wie auch Tinguely – zu einem Protagonisten der kinetischen Kunst. Diese bildeten 1964 auf der documenta 3 eine Attraktion in der Abteilung »Licht und Bewegung«. Auch als Professor und Lehrer an der Hochschule für bildende Künste in Kassel (heute Kunsthochschule Kassel) erwarb Harry Kramer hohe Anerkennung, so entstanden in den 1970er und 80er Jahren zusammen mit seinen Student/innen Aufsehen erregende Gemeinschaftsarbeiten und -aktionen wie Performances. (documenta Archiv)

Sackgasse (Impasse)

Deutschland 1963 / 9:19 Min. / s/w / Prädikat: Besonders wertvoll,

Harry Kramer, Wolfgang Ramsbott

»Als ich ein paar Wochen später Ramsbott kennenlernte, fiel mir das Gespräch wieder ein. Ramsbott konnte fotografieren und eine klapprige Bolex auftreiben. Ansonsten war er Jurist. Eine ganze Nacht und den Rest des folgenden Tages habe ich versucht, ihn von den großartigen Möglichkeiten unserer Zusammenarbeit zu überzeugen. Viel Erfolg hatte ich damit nicht. Mittags um 12 hatte er rausgefunden, dass es weniger anstrengender sein müsste, einen Film zu drehen, als mir pausenlos zuzuhören. Wir hatten die Bolex mit Gebrauchsanweisung und ein 16-mm-Handbuch. Das Handbuch arbeitete mit Bildbeispielen, linkes Bild richtig, rechtes Bild falsch, beides wollte nicht recht einleuchten. Da die richtigen Beispiele bekannt und langweilig waren, hielten wir uns an die Falschen in der Hoffnung, dass die Ergebnisse, wenn schon nicht gut, wenigstens anders wären.« (Harry Kramer, Ein Frisör aus Lingen, Katalog Stuttgart 1990)

Filme von Harry Kramer in Zusammenarbeit mit Wolfgang Ramsbott: u. a. Die Stadt (1956), Die Schleuse (1961), Aufzeichnungen (1965)

Über die technische Realisierung des Projektes, Prof. Ludger Brümmer, Projektleiter mediaartbase.de (ZKM, Karlsruhe), Matthias Zipp, Projektkoordination (basis5, Kassel), Sebastian Fleiter, technische Umsetzung (Kassel)

Bei der technischen Realisierung des Projektes stellen sich eine Reihe interessanter Fragen. Die Wahl des 'richtigen' Digitalisierungsformats, in dem einerseits die digitalen Objekte als 'Kulturelles Erbe' der Nachwelt überlassen werden und andererseits das Publikationsformat, in dem die Filme und Tondokumente heute der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es gilt eine Infrastruktur zu schaffen, die Urheberrechtsansprüche schützt und gleichzeitig die Objekte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Es stellt sich die Frage, mit welcher Software die gesetzten Ziele realisiert werden können. Für das Projekt maßgeblich ist die Entwicklung der beschreibenden Metadaten: Wissenschaftlich korrekt, fundiert und hinreichend genau, gleichzeitig einfach und überschaubar für den Benutzerkreis. Die Daten müssen auch die Fähigkeit besitzen, mit anderen Datenbanken 'sprechen' zu können – interoperabel zu sein.

Wir geben einen Überblick über den Digitalisierungs-Workflow vom 'analogen Original' bis zum Digitalisat. Wir zeigen die Erschließung und Ausgabe in der Software und erläutern die Strategien der Projektentwicklung.

mediaartbase.de - Teil 2

// Vorträge: »Fremde Werke nutzen« - Zitatrecht + Co. im Film, Kleines Bali, 13.11.2009, 13.30 Uhr

ReferentInnen: Christian Füllgraf und Dr. Anke Schierholz, Moderation: Marcel Schwierin

Schon in den 1920er Jahren begannen Filmemacher damit, fremde Filme zu re-editieren, eine Technik, die als Collage-Film, Archiv-Film, Kompilations-Film und im künstlerischen Bereich als Found-Footage-Film bekannt ist. Mit dem Aufkommen analoger und digitaler (Re)Produktionstechniken hat sich die künstlerische Auseinandersetzung mit fremdem Material, aber auch dessen Verwendung erheblich erweitert. Auf die Filmemacher kommt die schwierige Frage zu, wann, wie und unter welchen Bedingungen sie Ausschnitte aus fremden Werken – oder gar ganze Werke – in der eigenen künstlerischen Arbeit verwenden können. Typische, immer wieder gestellte Fragen sind:

- Wann läuft die Schutzfrist einer Arbeit aus, nach 25, 50 oder 70 Jahren? Und ab wann wird gezählt, nach Veröffentlichung oder nach Tod des Urhebers?

- Wer ist eigentlich der Urheber eines Films, der Regisseur, der Autor, der Komponist?

- Gibt es eine frei nutzbare Länge in Film und Musik?

- Muss ich zitierte Werke im Abspann nennen?

- Kann man Musik zitieren?

- Was ist ein Großzitat, was ist ein Kleinzitat?

- Die Freiheit der Kunst ist im Grundgesetz garantiert, aber was gilt juristisch als Kunst?

- Wie sieht das im internationalen Recht aus?

- Sind Fair Use und Zitatrecht dasselbe?

- Wo kann ich meinen ‚Fall‘ besprechen, ohne dabei gleich arm zu werden?

Im Rahmen des Projektes mediaartbase.de nimmt neben der technischen Umsetzung der Umgang mit Rechten, Urheberrechten etc. im gegenwärtigen Projektstadium eine zentrale Rolle ein. Da dieses Themenfeld nicht nur die Projektpartner, sondern auch zahlreiche Filmemacher/innen und Künstler/innen – die vielleicht auch in Zukunft im mediaartbase.de-Projekt vertreten werden – interessiert, hat das Kasseler Dokumentar- film- und Videofest die beiden Experten Christian Füllgraf und Dr. Anke Schierholz eingeladen, die zu diesen und anderen Fragen von Urheberrecht, Zitatrecht und freier Nutzung mit unmittelbarem »Praxisbezug« referieren werden. Das Publikum ist ausdrücklich aufgefordert, eigene Fragen und Beispiele einzubringen.

|

Fremdmaterial in Filmen – eine kurze Führung durch den Rechtedschungel

Vortrag (45 Min.): RA Christian Füllgraf

Die Verwendung von Fremdmaterial im Film bereitet immer wieder große Probleme: Wann muss man welche Rechte klären? Ab wann ist geschütztes Material wieder rechtefrei? Wann kann man sich auf das Zitatrecht berufen? Gibt es auch noch andere Möglichkeiten,

Fremdmaterial umsonst zu benutzen? Wann liegt eine freie Benutzung vor? Was ist, wenn man einen Rechteinhaber nicht mehr ausfindig machen kann? Braucht man die Einwilligung von abgebildeten Personen?

Diese und ähnliche Fragen tauchen immer wieder bei Filmproduktionen auf, da viele dokumentarische Formate nicht ohne die Verwendung von Fremdmaterial auskommen, sei es Musik, Texte, andere so genannte vorbestehende Werke und Archivmaterial. Die Einführung soll einen Überblick über die Fallen geben, die sich bei der Verwendung von Fremdmaterial im Film ergeben können.

In dem Zusammenhang fällt insbesondere immer wieder der Begriff 'Zitat', der aber fälschlich meist mit jeder Art der Nutzung von Fremdmaterial gleichgesetzt wird. In dem Vortrag soll daher der Begriff des 'Zitats' in seiner rechtlichen Bedeutung neben anderen rechtlichen Aspekten wie z.B. 'freie Benutzung', 'Gemeinfreiheit', 'Creative Commons' und 'verwaiste Werke' erläutert werden.

Weiter angesprochen werden auch internationale Schutzfristen im Urheberrecht, die gesetzliche Regelung zum unwesentlichen Beiwerk sowie die relevanten Aspekte zum Recht am eigenen Bild und zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht.

Insgesamt soll ein strukturierter Überblick über rechtliche Fallstricke und über Problemlösungen bei der Verwendung von Fremdmaterial gegeben werden. (Christian Füllgraf)

Christian Füllgraf, seit 1999 Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkten Urheber- und Medienrecht und dort insbesondere im Bereich von Filmproduktionen beratend tätig, seit 2004 in Hamburg, diverse Veröffentlichungen zum Film- und Fernsehrecht, Co-Autor des Buchs »Grundzüge des Filmrechts«, Dozent im Fachgebiet Film- und Medienrecht, Vertragsanwalt der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm AG DOK.

Rechteerwerb und Rechteverwertung durch die Verwertungsgesellschaften

Vortrag (45 Min.): Dr. Anke Schierholz, VG Bild-Kunst

Dieser Beitrag ist der Struktur und Arbeitsweise von Verwertungsgesellschaften gewidmet und erläutert, welche Rechte wie über die Verwertungsgesellschaften erworben werden können (Musik über die GEMA und bildende Kunst über die VG Bild-Kunst) und welche Rechte die Verwertungsgesellschaften für Filmschaffende wahrnehmen können. (Dr.Anke Schierholz)

Die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst ist ein von den Urhebern (bildende Künstler, Fotografen, Designer, Illustratoren sowie im Filmbereich Regisseure, Kameraleute, Cutter und Szenen- und Kostümbildner) gegründeter Verein zur Wahrnehmung ihrer Rechte. Sie nimmt für ihre Mitglieder und die Mitglieder ausländischer Schwesterorganisationen alle die Urheberrechte im visuellen Bereich wahr, die der einzelne Urheber aus praktischen oder gesetzlichen Gründen nicht selbst wahrnehmen kann. Sie hat folgende Aufgaben:

- Inkasso und Verteilung von pauschalen Urheberrechtsabgaben (z.B. Privatkopievergütung,

- Pressespiegel etc.)

- Lizenzierung und Durchsetzung von individuellen Rechten (z.B. Folgerechte, Reproduktionsrechte bildender Künstler)

- politische und rechtliche Stärkung des urheberrechtlichen Schutzes (z.B. Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben, Abschluss von Gesamtverträgen)

Davon profitieren Urheber wie Nutzer gleichermaßen. Der Urheber, weil er als Einzelner seine Rechte häufig nicht wirkungsvoll verteidigen kann und die Nutzer, weil sie aus einer Hand sämtliche notwendigen Rechte erwerben können.

Der Beitritt zur VG Bild-Kunst erfolgt durch Abschluss eines Wahrnehmungsvertrages, durch den die in der jeweiligen Berufsgruppe relevante Rechtewahrnehmung auf die Verwertungsgesellschaft übertragen wird.

Die Verteilung der eingegangenen Vergütungen erfolgt nach einem Verteilungsplan, der von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. Darin wird auch festgelegt, ob und welcher Anteil der Einkünfte für soziale oder kulturfördernde Zwecke verwandt wird.

Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben. Weitere Informationen: www.bildkunst.de/

Dr. Anke Schierholz promovierte nach dem Studium der Rechtswissenschaften in München am Max-Planck-Institut für internationales Patent-Marken und Urheberrecht. Nach vier Jahren als Rechtsanwältin in einer Berliner Urheberrechtskanzlei ist sie seit 1999 Justitiarin der VG Bild- Kunst und dort mit allen Fragen der Bildlizenzierung sowie der Wahrnehmung von Rechten der im visuellen Bereich tätigen Künstler befasst. Anke Schierholz publiziert und referiert regelmäßig zu urheberrechtlichen Themen.

Podcast: Interview mit Karin Stengel und Ludger Brümmer zum 25. Dokfest Kassel

- Interview.mp3Karin Stengel und Ludger Brümmer geben in dem Interview Auskunft über die Erhaltung von Zeitdokumenten // von Martin Sehmisch